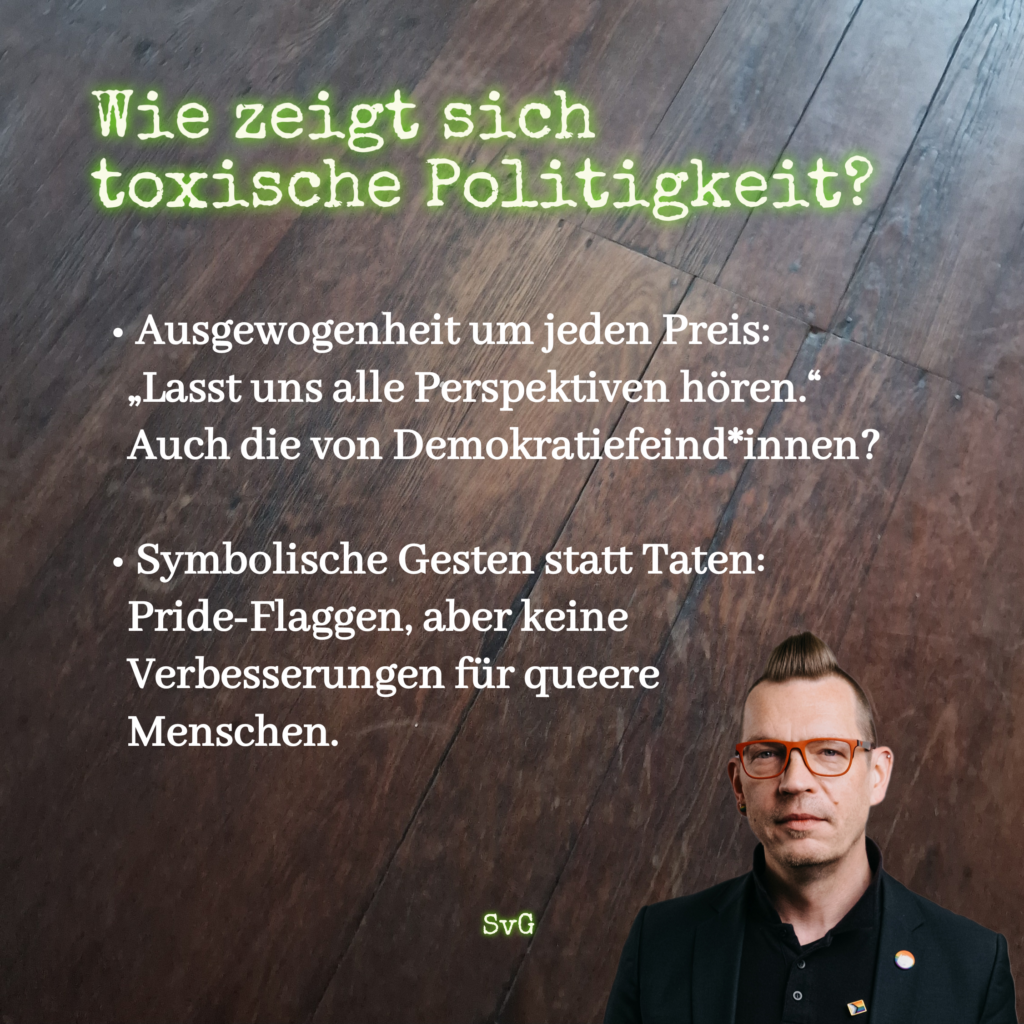

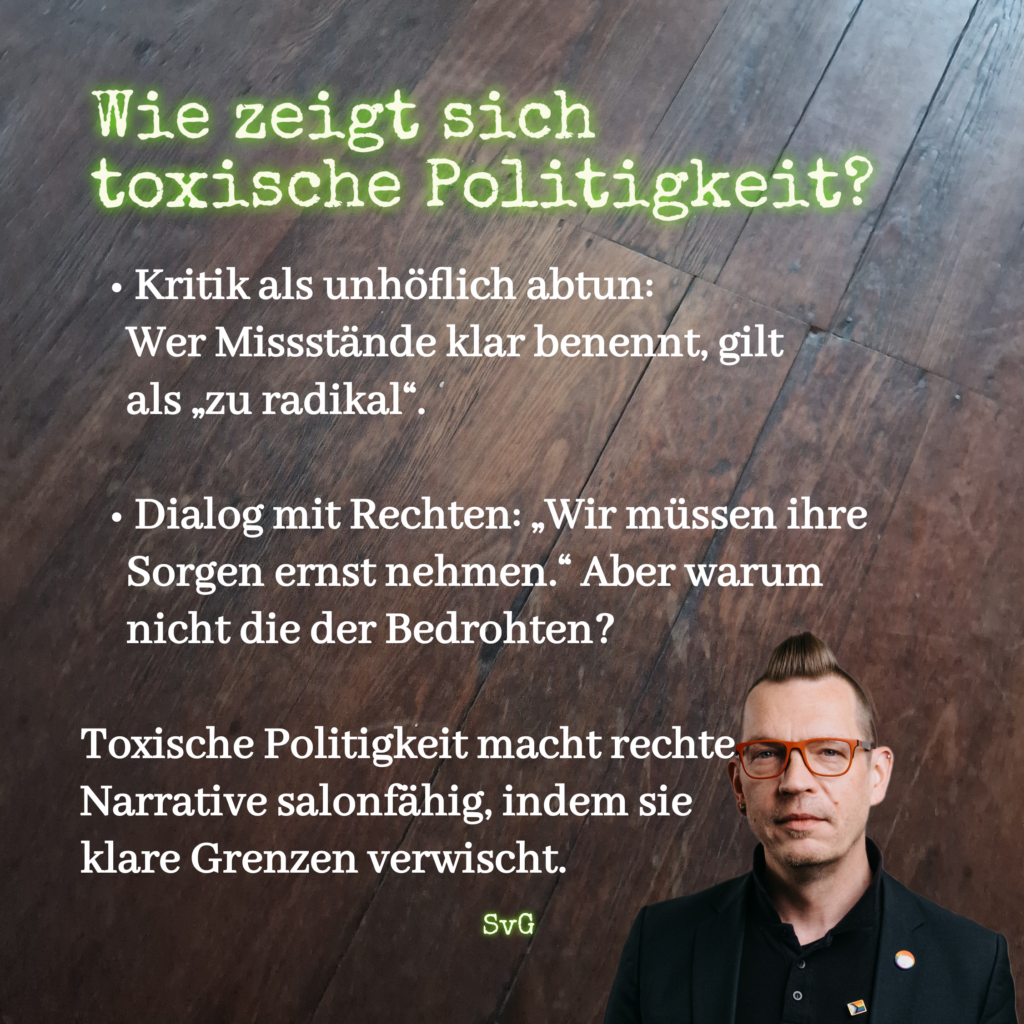

Wie zeigt sich toxische Politigkeit?

Toxische Politigkeit begegnet uns überall im gesellschaftlichen Alltag – in politischen Diskussionen, in den Medien, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder im privaten Umfeld. Sie tritt immer dann auf, wenn klare Positionen vermieden oder rechte Narrative verharmlost werden, um Konflikte zu umgehen oder bestehende Machtverhältnisse zu schützen.

In politischen Debatten zeigt sie sich, wenn Menschen über offensichtliche Diskriminierung hinweggehen, um „die Gesellschaft nicht zu spalten“. Es heißt dann: „Man muss doch mit allen reden“ – auch mit denen, die offen gegen demokratische Grundwerte arbeiten. Anstatt klare Kante gegen Rassismus oder Queerfeindlichkeit zu zeigen, wird von den Betroffenen verlangt, ruhig und sachlich zu bleiben, während ihre Gegner*innen Verständnis bekommen.

In den Medien ist toxische Politigkeit allgegenwärtig. Talkshows geben rechten Stimmen eine Bühne und nennen es „Meinungsvielfalt“. Wenn jemand die menschenverachtenden Aussagen kritisiert, folgt die Mahnung: „Bleiben Sie sachlich.“ Die rechte Hetze bleibt unwidersprochen, doch wer dagegen aufbegehrt, gilt als Problem. Auch Symbolpolitik gehört dazu: Pride-Flaggen an Regierungsgebäuden oder Konzerne, die Diversität feiern – solange es nichts kostet. Sobald es um echte politische Maßnahmen geht, wird geschwiegen.

Am Arbeitsplatz zeigt sie sich, wenn diskriminierende Strukturen hinter vermeintlicher Neutralität versteckt werden. Wer geschlechtergerechte Sprache oder Diversitäts-Workshops vorschlägt, hört oft: „Das ist nicht unser Thema“ oder „Wir sollten niemanden bevormunden.“ Statt über Diskriminierung zu sprechen, wird die Debatte auf die Frage gelenkt, ob man darüber überhaupt sprechen darf.

In der Nachbarschaft ist toxische Politigkeit genauso präsent. Wenn jemand rassistisch beleidigt wird und sich wehrt, heißt es: „Jetzt übertreib mal nicht, das war doch nicht so gemeint.“ Ähnlich verhält es sich mit queerfeindlichen Sprüchen – wer sie kritisiert, hört schnell: „Man muss doch noch seine Meinung sagen dürfen.“ Das Problem ist plötzlich nicht mehr die Diskriminierung, sondern die Kritik daran.

Auch beim Thema Polizeigewalt oder rechter Gewalt begegnet uns toxische Politigkeit ständig. Nach rassistischen Übergriffen oder Gewalt durch Sicherheitsbehörden geht die Diskussion nicht um die Opfer, sondern darum, „nicht alle Polizist*innen unter Generalverdacht zu stellen“. Die eigentliche Gewalt wird relativiert, während der Fokus auf die Reaktion der Betroffenen gelenkt wird.

Toxische Politigkeit ist der Kitt, der gesellschaftliche Ungerechtigkeiten zusammenhält. Sie gibt sich moderat und ausgleichend, doch in Wahrheit sorgt sie dafür, dass sich nichts verändert. Sie schützt nicht die Demokratie, sondern diejenigen, die sie untergraben.

Sharepics